※本コラムは、当研究所と韓国・国立外交院外交安保研究所の共催で2014年6月12日に東京にて行われた日韓協議に際し作成したディスカッション・ペーパーである。

急速に台頭してきた中国のもたらす様々な困難に直面している現在の日本では想像しにくいことであるが、中国が現在の中国をもたらした改革開放路線へ転換して以降、日本はそれを歓迎し、積極的に支援してきた。日本はすでに1979年に対中ODAの供与を開始しており、1980年代には中国に対する最大の2国間ODA供与国となり、中国の発展を支えた輸出の最大の市場の一つであった。25年前の天安門事件に際して欧米諸国が対中制裁措置を取ったのに対して日本は、中国の国際的な孤立は回避すべきであるとして、当初同調を躊躇し、遅れてとった対中ODA凍結等の措置も欧米に先駆けて解除した。中国が改革開放路線を再確認し、その実施を決定した1992年には、国交正樹立20周年の記念行事として天皇陛下の訪中を実施し、以後対中投資が急速に増大した。急速に深化した経済関係は、中国の2ケタ成長を支えるとともに、バブル崩壊の影響が顕著になりつつあった日本経済の回復を支え、まさにウィン・ウィンの結果をもたらした。今世紀に入り、2001年4月の小泉政権発足以降首相の靖国神社参拝を巡って対中関係が緊張するようになっても、経済関係の深化は続き、「政冷経熱」と呼ばれる状態となった。

このような状況を背景に、日本に出てきた中国に対する否定的認識や脅威認識を、経済的に低成長が続く日本の高度成長を続ける中国に対する「焦り」によるものとする論評がなされるようになったが、このような議論は短絡的なものと言わざるを得ない。現在に続く中国に対する日本国民の否定的認識や脅威認識は、中国経済の急速な巨大化の直接的結果ではなく、経済的巨大化がもたらした、必ずしも必然的結果ではない、中国の行動によるものと考えるべきものなのである。2010年夏頃から同年の中国のGDPが日本を追い越すとの予測が報じられたが、大きな衝撃として受け取られることはなかった。中国のGDPがいずれ日本を追い抜くことは世紀の変わり目ころから予測されており、国民の「心の準備」はできていたのである。

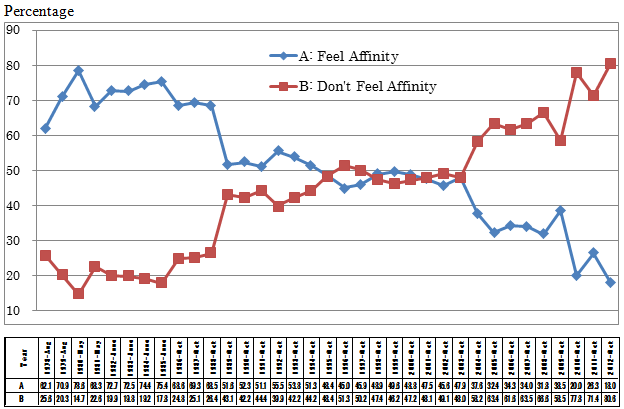

脅威認識に関して問題となる中国の行動は言うまでもなく、経済成長を上回る速度で増大する軍事支出、装備の近代化、特に海軍力と空軍力の増強とその活動範囲の拡大、およびそれらをめぐる透明性の欠如である。『防衛白書』は2006年版以降、北京を中心とする弾道ミサイルの射程の図を掲載し、日本が核兵器搭載可能な中距離ミサイルの射程内にあることを示している。さらに2009年版以降の『防衛白書』は日本近海における中国の艦船の活動を図示し始めた。国民心理レベルでは、添付した世論調査(図1)の結果が示すように、2004年以降中国に対して「親近感を感じない」という回答が「親しみを感じる」という回答を明確に上回り、両者の差が拡大するようになるが、それは、2004年の夏に開催されたサッカー・アジアカップの試合における観客の日本選手に対する罵詈雑言、2005年の反日デモ等中国国民の反日的態度が毎年のように報じられたことによるものである。

中国は2009年から翌年にかけて、それまでの「韜光養晦」と呼ばれる対外柔軟姿勢から逸脱して、強硬に自己の立場を主張する傾向を顕著にした。米国艦船の公海における情報収集活動の妨害、南シナ海におけるベトナムとフィリピンの漁船に対する取り締まり強化、南シナ海を「核心的利益」とする米国の関与排除の試み、天安号事件への対応として企画された黄海における米韓合同演習に対する強硬な反対、等である。日本も中国の強硬的自己主張の対象であることを如実に示したのが、2010年9月の尖閣諸島周辺海域における中国漁船の海上保安庁巡視艇体当たり事案である。中国は、船長の逮捕・勾留延長に激しく反発し、首脳による対日非難、レア・アースの対日輸出停止、中国で活動中の建設会社社員の逮捕等により圧力をかけてきた。また、国内の主要都市では反日デモが頻発した。

対外姿勢のこのような転換をもたらした最重要の要因は世界経済における地位の上昇を認識したことによる自信の高まりである。特に2008年秋以降のリーマン・ショックに端を発する世界金融危機からV字回復を実現して世界的な需要提供国になったこと、また危機が米国発であったにより、米国とのパワー・バランスが自国に有利に変化しつつあるという認識が生まれた。米国債保有高、GDPで日本を抜き、それぞれ世界第1、世界第2となったことも自信上昇の要因となった。2009年に発足した米国のオバマ政権が当初対中関係構築を重視して係争事案を先送りしたこともこの傾向を助長した。また、2012年の第18回党大会における指導部の世代交代をめぐる中国国内の権力闘争が始まっていたことも柔軟な対外路線の維持を困難にしていた。

中国の外交における強硬的自己主張の高まりは、対外関係に様々な逆効果をもたらしたことから、2010年半ばころから「核心利益」をめぐる論争を契機に、その修正が図られるようになった。「核心利益」の規定は同年末の戴秉国論文、翌年の「白書」刊行により、南シナ海や尖閣諸島への明示的言及を避ける形となった。2011年1月には胡錦濤国家主席が訪米し、同年3月の東日本大震災に際しては中国も国際的支援の輪に加わり、5月には訪日した温家宝総理が被災地を慰問した。東南アジア諸国とも南シナ海問題に関して拘束力のある「行動規範」の策定交渉の開始に合意した。しかしながらこの修正は徹底したものではなく、同時並行的に強硬的自己主張傾向を示す行動が続いた。ゲイツ国防長官訪中時の国産ステルス戦闘機(J20)の飛行実験、尖閣諸島海域における公船の活動、南シナ海におけるベトナムの資源探査活動妨害とフィリピン漁船に対する取り締まり強化等である。翌年春には南シナ海のスカボロー礁海域で中国公船とフィリピン海軍が対峙する事態も発生した。南シナ海における「行動規範」策定交渉の臨む中国の姿勢は極めて消極的であった。

中国の強硬的自己主張に対して米国は徐々に対抗姿勢を明確にした。2010年7月のARF会合でクリントン国務長官は南シナ海における航行の自由の重要性を強調し、「行動規範」策定を要求する東南アジア諸国を支持した。2011年秋ころから米国は、イラクおよびアフガニスタンからの軍事的撤収を背景に、アジアへの「軸心移動」ないし、戦略的資源配備の「再均衡」政策を展開するようになった。この政策路線は、従来のアジア太平洋重視の再現という面もあるが、政治、経済、外交、軍事を含む包括性が一段と顕著なことと、中国の強硬的自己主張への対応を明示的に内包している点に特徴がある。米国の対外戦略のこのような展開にパワー・トランジッション理論の影響を感知した中国は、2012年ころから米国に同理論を脱却した「新型大国関係」の構築を訴え、米国の超大国としての地位に挑戦する意図がないことを説得しつつ、その限度内で「核心利益」の最大化を追求するようになった。

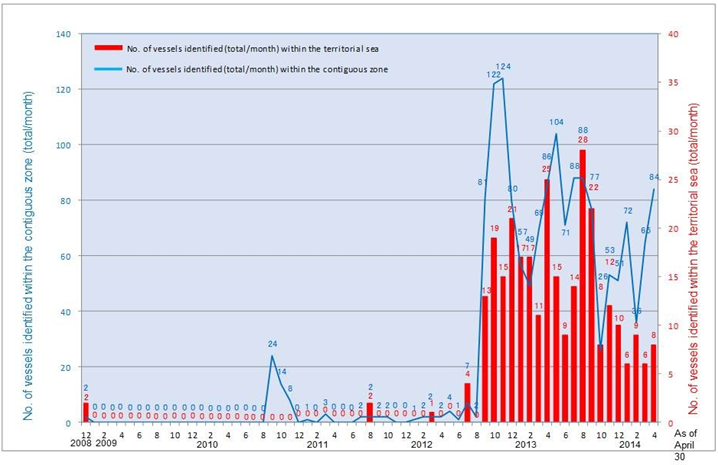

2012年に再発した尖閣諸島をめぐる衝突は中国の強硬的自己主張の継続が対日関係で顕在化したものと言えよう。同年4月に石原東京都知事が、実効支配を顕示する構築物の建設を目的として、尖閣諸島のなかの個人所有の島嶼を東京都が購入する意図を表明した。中国はこれに猛反発したが、日本政府は、中国との水面下の意思疎通に努めたうえで、同島嶼の「平穏かつ安定的維持管理」を目的として同年9月11日にその政府による購入の決定を発表した。中国政府はこれを「国有化」による現状変更として激しく非難し、以後国内の多くの都市で2010年よりもはるかに大規模で破壊的な反日デモが展開された。反日デモは、反体制的な政治的不安定要因を内包していたことから、中国政府が同月末には終息させたが、以後は政府機関所属の船舶を尖閣諸島周辺の領海および接続水域で航行させるという形で、同島嶼に対する主権を主張し始めた。以後中国公船の同海域への侵入が今日まで続いていることは図2の示すとおりである。中国は、基本的に海軍の関与を避けつつ、尖閣諸島海域における公船の存在を常態化することによって、日本側を過度に挑発することなく、日本の実効支配を否定する既成事実を作ろうとしているものとみられる。しかし、挑発的行動が全くないわけではない。昨年1月30日には東シナ海の公海で中国の艦船が海上自衛隊の護衛艦に火器管制レーダーを照射するという事件があった。11月23日には一方的に防空識別圏の設定を発表し、そこに尖閣諸島周辺海域を含むことによって領有権の主張を強化しようとした。それと同時に、12月1日がカイロ宣言70周年であることから、日本の尖閣諸島領有は第2次大戦後の国際秩序に違反するとのキャンペーンを開始した。12月26日の安倍首相の靖国神社参拝はその補強材料となった。最近も、東シナ海の公海上空で中国空軍のSu27戦闘機が自衛隊の偵察機の30メートルに接近するという事案が発生した。

この間中国は、米国とは「新型大国関係」構築の努力を続けたが、そこには米国を対日同盟から引き離す意図も内包されていた。2012年7月には外交部副部長が論文を発表して米国に対抗する意思のないことを強く示唆した。その後彼が駐米大使に転じて推進したことにより、昨年6月にはカリフォルニアで国家主席就任後間もない習近平と第2期を開始したオバマ大統領の非公式首脳会談が実施されたが、ここでも中国側は「新型大国関係」構築をその主要テーマとした。9月には、6者会談共同声明記念シンポジウムを主催したのち訪米した王毅外交部長が、米国をアジア太平洋から駆逐する意図がないことを強調し、北朝鮮の核兵器開発問題で米国と協調する意図を明言した。11月の防空識別圏設定はこの努力に逆行するものであったが、安倍首相の靖国神社参拝に米国が「失望」を表明したことは期待通りの展開であった。

日本にとって中国の急速な台頭は、様々な「問題行動」を含む多面的な挑戦をもたらした。これに対する日本の対応の基本姿勢は、このような状況が容易に解消できるものでないという認識に基づき、中国の高圧的要求に屈しない「堅持」と、挑発に対する過剰反応を戒める「抑制」という、必ずしも両立の容易でない二つの基本姿勢を維持する努力を粘り強く継続するということになる。そのうえで、日本は自助努力と対米同盟強化を推進し、中国が展開する「三戦」に対応しつつ、可能な限り中国との協力を追求しているのである。

日本の自助努力の基盤を成しているのは、中国の「問題行動」が顕著な状況の下で進行した防衛力概念の進化である。日本の防衛力のあり方についての概念規定は1976年の第1次防衛計画大綱で初めて「基盤的防衛力」として提示された。この概念は、日本自身が「力の真空」となって他国の侵略を惹起することがないようにすることを重視し、「急迫不正の侵害」を受けた場合以外の運用は必ずしも重視していなかった。しかし、2010年12月に発表された第4次防衛計画大綱は明確に運用を意識した「動的防衛力」の概念を提示した。昨年12月に発表された第5次防衛計画大綱はそれをさらに強調した「統合機動防衛力」概念が提示された。そして、この大綱が指摘する明白な侵略と平時の中間に存在する「グレー・ゾーン」事態に対する自衛隊の関与の在り方について現在検討が進められている。最新の防衛計画大綱発表の直前には国家安全保障会議が成立し、「国家安全保障戦略」も発表されて、安全保障体制が整備された。

このような展開を背景に日本は昨年度、10年間にわたって減額を続けた防衛関係予算を、0.8%増額させ、人員もわずかに増加させた。防衛力配備に関しても、南西諸島における警戒監視と緊急展開の体制整備を進めている。また、尖閣諸島海域に関しては海上保安庁も体制整備を進めており、2015年には12隻の巡視艇を配備することになっている。

対米同盟の充実・強化は、中国の台頭が懸念材料になる以前から、すなわち冷戦終焉後の「同盟漂流」状態を脱却した1996年の日米安保共同宣言以降着実に進展している。その代表的事項としては、防衛協力指針の改定(1997年)、ミサイル防衛の共同技術研究開始と「周辺事態安全確保法」の成立(1999年)、対テロ特別措置法(2001年)、イラク人道復興支援特別措置法(2003年)、共通戦略目標の策定(2005年)を始めとする同盟再編協議の進展等が挙げられる。また、日本は米国のアジア太平洋地域への「再均衡」を支持しており、米国の東アジア首脳会議参加を支持するとともに、TPP交渉にも参加しており、その米国とともに締結に努力している。米国も日本の新しい「動的防衛力」概念を支持しており、日米の防衛協力も「動的防衛協力」と規定されるようになった。中国の「問題行動」に関する同盟協力としては、2010年の尖閣諸島海域における中国漁船の海上保安庁巡視艇への体当たり事案の際に、米国から同地域が日米安全保障条約の適用対象となる旨明言された。2012年9月以降の事態に対しても同様な発言が繰り返されており、最近では先月訪日したオバマ大統領が直接公開の場でその旨言明した。もちろん、米国は領有権に関しては「立場をとらない」立場を堅持しており、日中の武力衝突に巻き込まれることを回避したいことも確かであるが、日本の対応が極めて抑制的であることは十分に認識されている。また、「日本の施政権下にある」尖閣諸島の防衛に対する再保証は、中国の武力による現状変更の期待に対する抑止効果をもたらすと考えられる。

中国の大国意識に基づく「問題行動」へのこれらの対応のほかに、日本は永年海上における不測事態のエスカレーションを防止するための防衛当局者間の連絡メカニズム構築を呼び掛けてきた。2007年の温家宝総理訪日の際にはその協議に関する合意が成立し、翌年作業部会の会合が始まり、何回かの中断を経て2012年6月に基本合意が成立したが、その実施は同年9月以降の事態によって頓挫してしまった。日本はその後も、2013年2月に火器管制レーダー照射事案を公表した際に防衛庁長官がその実施を呼び掛けたが、中国側からは反応がない。先月の中国戦闘機の自衛隊機への異常接近は、問題が海軍と海上自衛隊だけに限定されないことを示しており、防衛庁長官は再び連絡メカニズムの構築を呼び掛けている。

昨年11月末ころから中国が展開している「日本=戦後国際秩序破壊者」という国際世論戦に関しては、各国駐在大使が中国の大使による地元紙への非難投稿に対して、泥仕合にならない様品格を保ちつつ、有効な反論を提示する努力をしている。より能動的な対応としては、安倍首相のシャングリラ会議における基調演説に典型的に示されているように、国際社会における「法の支配」、海洋とその上空における自由通行の原則、武力を背景とした一方的現状変更反対等を訴えることより、中国の「問題行動」の抑制を求める日本の立場への国際的支持の確保を図っている。

なお、中国の台頭に対する日本の反応について力説しておきたいのは、日本が中国の大国化脅威を感じ、その阻止を図っていると考えるのは間違いである、ということである。日本が問題にするのはあくまでも中国の行動であり、大国化そのものではないし、問題行動を大国化の必然的帰結と考えているわけではない。日本には「実るほど首(こうべ)を垂れる稲穂かな」という古い格言があるが、中国がそのように振る舞う大国になるのであれば、日本がそれを大歓迎することは言うまでもない。