2020年10月23日の報道発表資料と同様、この追記についても、執筆者の個人的見解であり、日本国際問題研究所の見解を代表するものではない。

1.はじめに

2020年10月23日18時53分、韓国・聯合ニュース(韓国語版)が、「日本、1950年代米国航空地図公開し「韓国独島不法占拠」ごり押し(総合):鬱陵島と独島の間の点線根拠に領有権を主張・・・航空識別区域では独島韓国領域、政府「地図が日本の不当な主張根拠にならない・・・断固たる対応」というニュースを配信した1。10月23日の報道発表が、韓国・聯合ニュースの報道にあるように、「ごり押し(こじつけ)」、「妄言」であるのか、本稿では、地図史、地図学、国際法を踏まえ、この報道の内容について検討したい。

2.防空識別圏について

まず、記事では、防空識別圏について、次のように記載している。「しかし、この研究所が提示した米国空軍の航空地図に表示された韓国と日本の航空識別区域(ADIZ)を見ると、独島は韓国防空識別区域(KADIZ)に含まれる。防空識別区域は領空とは異なる概念であるが、領土をもとに接近するすべての航空機の情報を識別して、防御を容易にする手段である。航空識別区域の範囲は、領土とレーダーの探知能力などに基づいて設定されるという点で、独島が韓国の領土という根拠になり得る。」

まず、この文章の主語が書かれておらず、韓国・聯合ニュースの記者の見解であるのか、記事に出てくる韓国空軍の関係者の見解であるのか、韓国政府・外交部当局者の見解であるのか、判然としない。また、ADIZは一般的に「防空識別圏」(韓国では「防空識別区域」)と表記し、「航空識別区域」なる表記は使用しない。

国際法上、防空識別圏は領空とは異なる概念である。防空識別圏とは周辺を飛行している航空機が、どこの国籍なのか、領空侵犯のおそれがあるかといった識別などを行うための空域であり、緊急発進(スクランブル)を実施するかどうかを判断するためのものである。つまり、防空識別圏は、各国が防空上の観点から国内措置として設定しているものであり、領空・領土の限界や範囲を定める性格のものではない。したがって、竹島が韓国の防空識別圏に入っていても、国際法上竹島が韓国領であるとの根拠にはならない。

なお、韓国と中国との間で領有権紛争が起き、近年では中韓の排他的経済水域の設定で問題となっている、東シナ海の海面下4.6mの暗礁であるソコトラ岩2は、その位置は北緯32度7分22秒、東経125度10分56秒である。

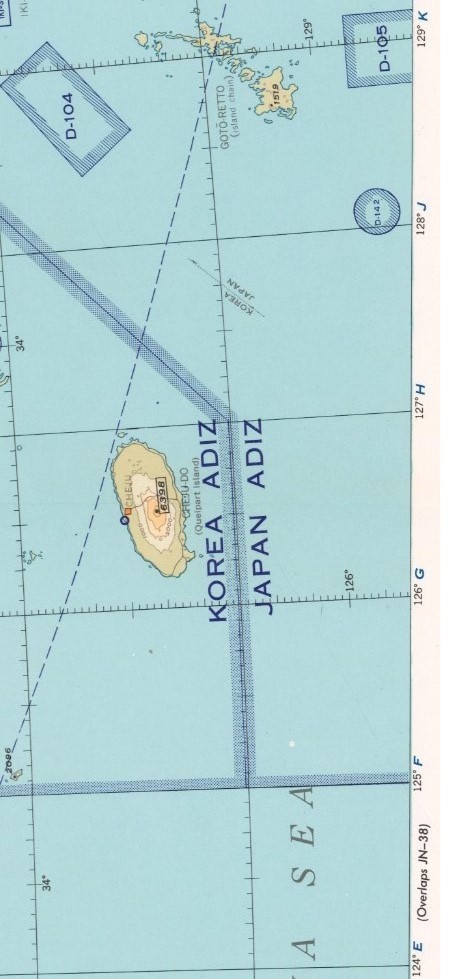

図1 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,1954年9月(済州島付近)

(米国国立公文書館所蔵)

※KOERA ADIZとJAPAN ADIZの境界線は、済州島南部では、北緯33度線に引かれている。

※ソコトラ岩の位置(北緯32度7分22秒、東経125度10分56秒)は、この航空図には入っておらず、その南のJN-38に入っている。

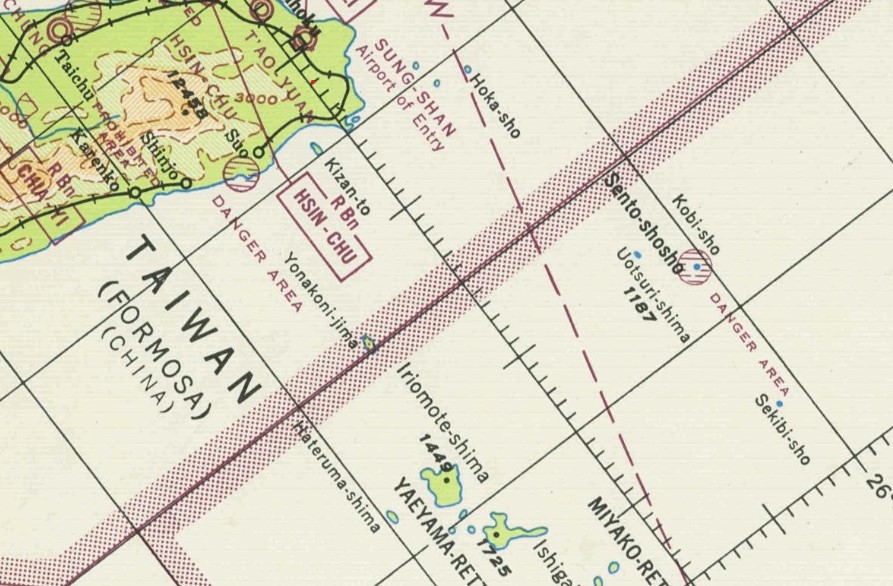

図2 USAF NAVIGATIONAL FLIGHT CHART,NF-15,

MANILA, PHILIPINES TO TOKYO, JAPAN,3rd EDITION Revised,1954年4月

(先島諸島、台湾付近)(米国国立公文書館所蔵)

1954年の航空図USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITIONによると、済州島南部では、北緯33度線でKOERA ADIZとJAPAN ADIZの境界線が引かれており、ソコトラ岩は、日本側の防空識別圏に入っている【図1】。2013年12月、韓国政府は韓国・済州島南部の空域を韓国防空識別圏(KADIZ)に含むように設定したが、それまでは、ソコトラ岩上空を飛行する際、日本側にこれを通報しなければならなかったとされる3。そもそも暗礁は国際法上、領土とはならないものの、防空識別圏が、島嶼の領有権の根拠となるのであれば、ソコトラ岩は日本領ということになる。

さらに、1954年4月のUSAF NAVIGATIONAL FLIGHT CHART,NF-15,MANILA, PHILIPINES TO TOKYO,JAPAN,3rd EDITION Revised(縮尺50万分1)によれば、沖縄県先島諸島の与那国島東部に、TAIWAN ADIZとOKINAWA ADIZ4の境界線が引かれている【図2、図3】。当時与那国島を含めた沖縄県は、1952年4月発効のサンフランシスコ平和条約により米国の管轄下にあったが、与那国島の西部が、台湾(中華民国)の管轄下にあったことはない。すなわち、防空識別圏と領土、領空とは何ら関係がないことが分かる。したがって、防空識別圏についての韓国・聯合ニュースの報道のうち、「航空識別区域の範囲は、領土とレーダーの探知能力などに基づいて設定されるという点で、独島が韓国の領土という根拠になり得る」は明確に間違いであり、10月23日の報道発表は「ごり押し(こじつけ)」、「妄言」ではないといえる。

図3 USAF NAVIGATIONAL FLIGHT CHART,NF-15,

MANILA, PHILIPINES TO TOKYO, JAPAN,3rd EDITION Revised,1954年4月

(与那国島付近)(米国国立公文書館所蔵)

※この航空図では、与那国島は'Yonakoni-jima'と誤って表記されている。

3.国境線について

次に、国境線の記載について、専門家として、韓国空軍関係者の主張として、次のように記載している。

「しかし、専門家らは、むしろ航空地図に表示された短い点線をもって、日本が領有権を主張することがごり押しだと指摘した。韓国空軍のある関係者は「日本の主張のように点線が国境線であれば、防空識別区域が間違って引かれたもの」とし、「このような航空チャート(地図)で領有権を主張するのは無理」と指摘した。この関係者は、鬱陵島と独島の間の短い点線について「総合的に見ると、右側は日本で、左側は韓国という簡略な表記とみられる」とし、「方向を区分したものであり、国境線ではない」と日本の主張に反論した。彼は「国境を区分したものであれば明確でなければならず、座標を表記し、切れた部分があってはならない」と説明した。

まず、1点目の「日本の主張のように点線が国境線であれば、防空識別区域が間違って引かれたもの」、「このような航空チャート(地図)で領有権を主張するのは無理」とする主張については、まず、「日本の主張のように点線が国境線であれば、防空識別区域が間違って引かれたもの」という主張の根拠を提示しなければならない。根拠のない主張は単なる憶測に過ぎない。

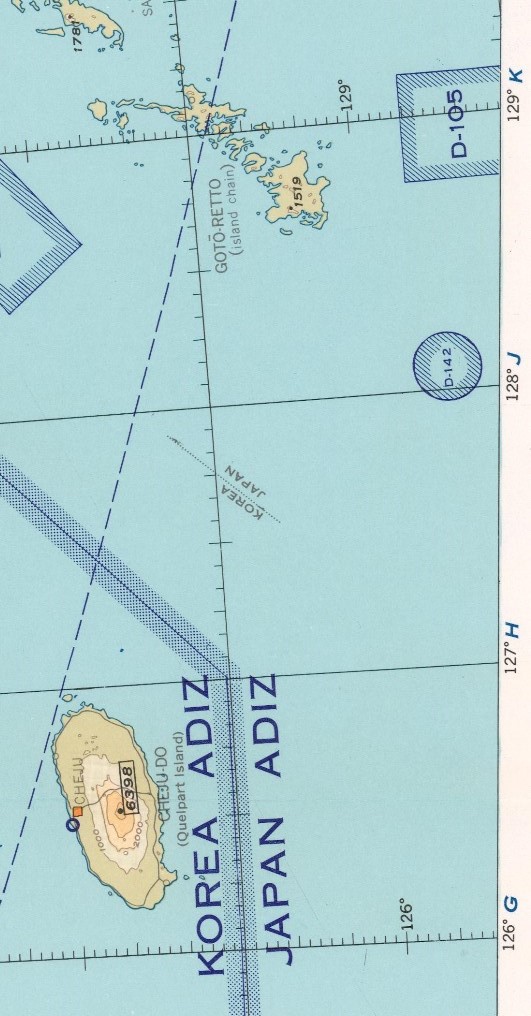

図4 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

1954年9月(済州島・五島列島付近)(米国国立公文書館所蔵)

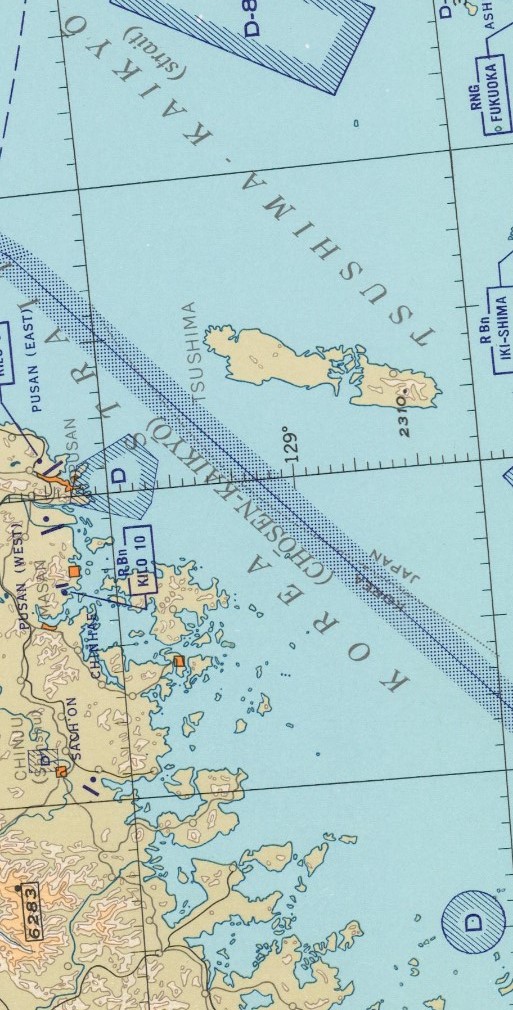

図5 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

1954年9月(釜山・対馬付近)(米国国立公文書館所蔵)

図6 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

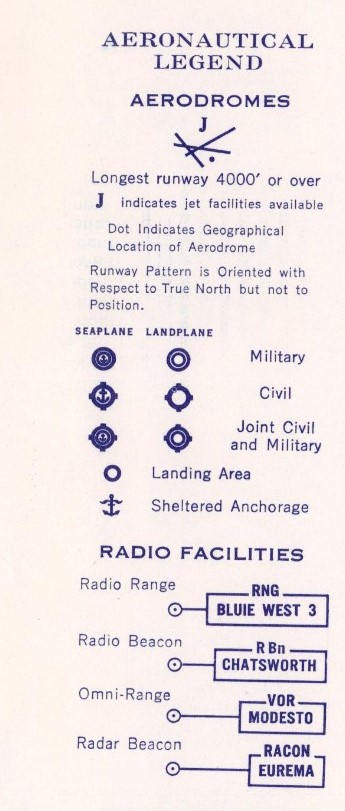

1954年9月(AERONAUTICAL LEGEND①)(米国国立公文書館所蔵)

図7 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

1954年9月(AERONAUTICAL LEGEND②)(米国国立公文書館所蔵)

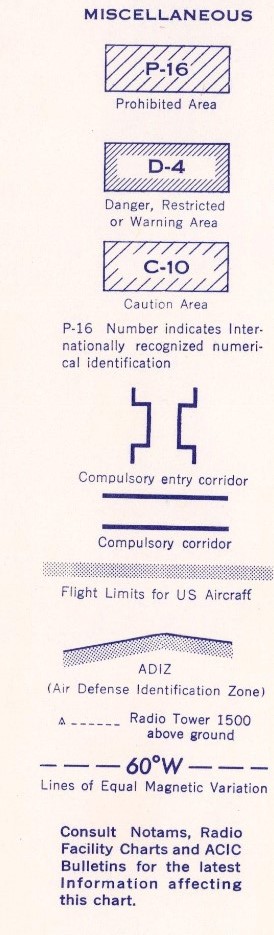

図8 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

1954年9月(LEGEND)(米国国立公文書館所蔵)

(1)でも書いたように、国際法上、防空識別圏は領空とは異なる概念で、各国が防空上の観点から国内措置として設定しているものであり、領空・領土の限界や範囲を定める性格のものではない。

また、この航空図では、鬱陵島と竹島の間だけではなく、韓国・済州島と日本・長崎県の五島列島との間【図4】、韓国・釜山と日本・長崎県の対馬との間【図5】にも、ADIZとは別に、国境線が引かれている。済州島は韓国、五島列島と対馬は日本に属していることは言うまでもない。

次に、2点目の「鬱陵島と独島の間の短い点線について「総合的に見ると、右側は日本であり、左側は韓国という簡略な表記とみられる」、「方向を区分したもので国境線ではない」とする主張については、該当の点線が「方向を区分したもの」であるとの根拠が提示されていない。1点目同様、根拠のない主張は単なる憶測に過ぎない。地図学の観点からは、一般的に、地図は、地図投影・記号・縮尺など地図図式が定められており、地図図式は多くの場合、地図上で凡例によって示されている。1954年の航空図USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITIONでは、凡例は地図の左端に記されている。地図左端の中央部にあるAERONAUTICAL LEGEND(航空の凡例)【図6】のうち、MISCELLANEOUS(その他(の凡例))には、'ADIZ(Air Defense Identification Zone)'とあり【図7】、地図左端下部にあるLEGEND(凡例)には、すでに別紙1、別紙4で記したように、'Division of Insular Sovereignty(land areas only)'(島嶼の主権の境界線(陸域のみ))【図8】すなわち、島嶼の国境線を示しており、いずれも地図上では凡例の線と、鬱陵島と竹島付近の線は記載が一致している。

なお、余談であるが、この点線について、凡例に「島嶼の主権」、「陸域のみ」と丁寧に記しているのは、該当の点線の海域が、厳密な国境線の位置ではないことを示している。国際法上、当時の領海は3海里(約5.6km)であり、現在の排他的経済水域(EEZ)200海里(約370.4km)の概念はなかった。鬱陵島と竹島との間の距離は、約87kmである。鬱陵島と竹島の周辺3海里に当時領海は設定できるものの、領海より外側は公海であった。したがって、この海域では国境線を引くことができなかった。したがって、この点線は、あくまで鬱陵島と竹島の島嶼の主権を示したものであり、海域の主権、範囲ではなく、島嶼の陸域の主権のみを示したものである。

さらに、蛇足であるが、韓国のあるネット市民が、この点線は青色であり、青色の点線は凡例にはなく、「太平洋戦争終戦直前に米軍が設定した韓国の第17方面軍と日本の第2総軍の軍管区画線と思われます」とする主張を展開しているのを確認した。言うまでもないことであるが、この点線は青色に彩色した海の上に、灰色で点線を記したものである。この点線自体は青色ではない【図9】。これは、凡例の点線'Division of Insular Sovereignty(land areas only)'と一致する。点線の文字、そして島嶼に記した文字も同様に、青色ではなく、灰色(島名)もしくは黒色(標高)である【図9】。

図9 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

1954年9月(鬱陵島・竹島付近)(米国国立公文書館所蔵)

また、戦後処理の終わった1954年の米国製航空図に「太平洋戦争終戦直前に米軍が設定した韓国の第17方面軍と日本の第2総軍の軍管区画線」が記され、1954年以前の米国製航空図に記されていない理由が判然としない。要するに、これは憶測に憶測に重ねた主張であるといえる。民主主義社会では自由に議論ができることが重要であるが、歴史的事実、地図で言えば、凡例に基づかない、憶測に過ぎない主張を展開するとは甚だ無責任であるといえる。要するに、2点目は、地図を読む時にあたっての原則の一つである、凡例を見るのを怠ったことによる、憶測に基づく誤った主張であることが明らかである。

3点目は「国境を区分したものであれば明確でなければならず、座標を表記し、切れた部分があってはならない」とする主張である。この主張は現在の領土・領海・領空・排他的経済水域などの領域の概念からするともっともであるとも思われるが、当時の概念からすると、事実に基づく主張ではないといえる。

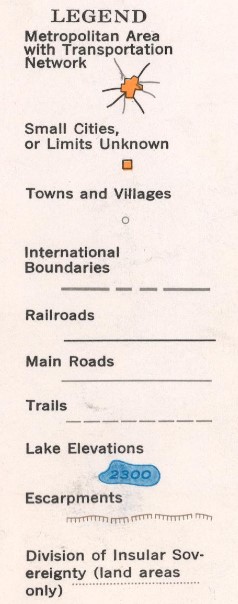

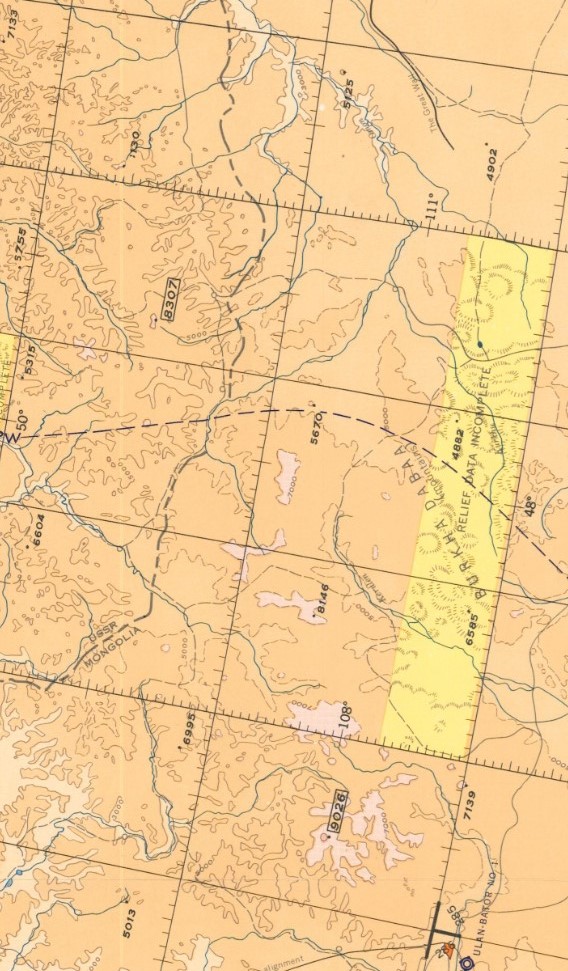

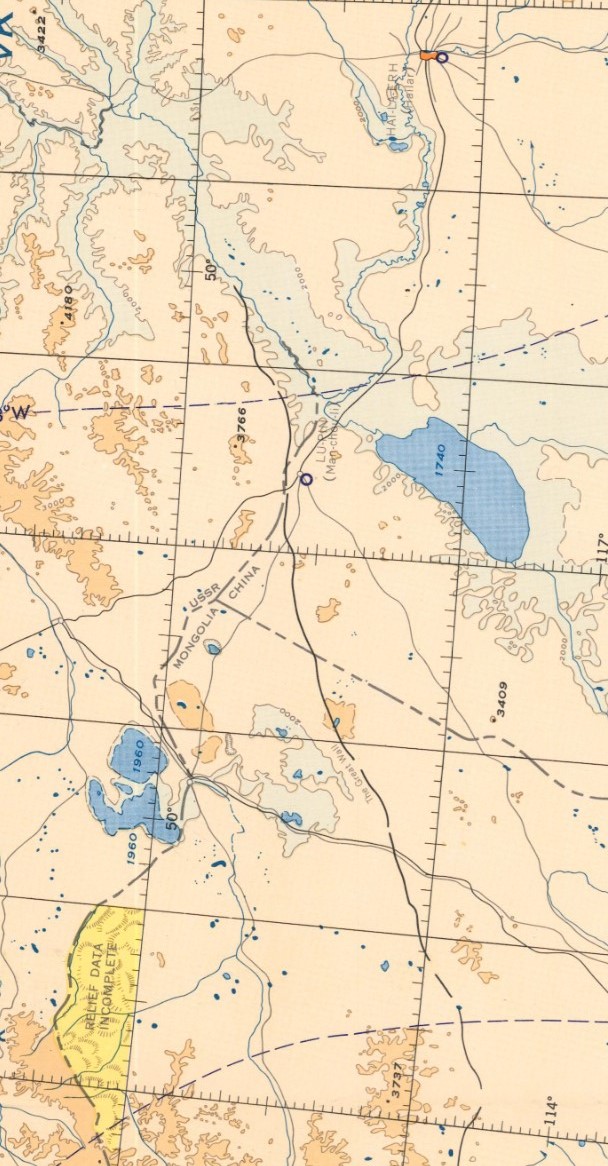

1954年の航空図USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITIONでは、凡例にある灰色の二点鎖線が、'International Boundaries'(国境線)を指している。主にこの国境線は陸域に記されている。この国境線は、CHINA(中国)、MONGOLIA(モンゴル)、USSR(ソ連)、KOREA(朝鮮、韓国)の国境にみられる。このうち、モンゴルの北側のモンゴルとソ連の国境【図10】、モンゴルに東側のモンゴルと中国とソ連の国境(中国・内モンゴル自治区の満州里(航空図ではLU-PIN(Man-chou-li)と記載)付近)【図11】、モンゴル南部のモンゴルと中国の国境【図12】は明確に国境線が引かれている。

しかしながら、中国・ソ連の国境については、満州里から北東のアルグン川沿いの北緯50度付近は国境線が途切れている【図11】。また、中国東北部の中国・ソ連の国境は、アムール川、ウスリー川となっているが、ハバロフスク(KHABAROVSK)西部のアムール川沿いの周辺の国境線に、USSRとCHINAの表記はあるものの、アムール川、ウスリー川とも国境線の記載は途切れ途切れとなっている【図13】。アムール川、ウスリー川、アルグン川の地域は長らく中ソ間で国境紛争が起きた地域である。さらに、朝鮮・韓国の国境に近い、ソ連のウラジオストク北方のヴォロシロフ(VOROSHILOV、1957年ウスリースクに改称)西部の中国・ソ連の国境線も途切れている【図14】。

図10 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

1954年9月(モンゴルとソ連の国境)(米国国立公文書館所蔵)

図11 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

1954年9月(モンゴルと中国とソ連の国境)(米国国立公文書館所蔵)

図12 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

1954年9月(モンゴルと中国とソ連の国境)(米国国立公文書館所蔵)

図13 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

1954年9月(ハバロフスク周辺の中国とソ連の国境)(米国国立公文書館所蔵)

図14 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

1954年9月(ヴォロシロフ周辺の中国とソ連の国境)(米国国立公文書館所蔵)

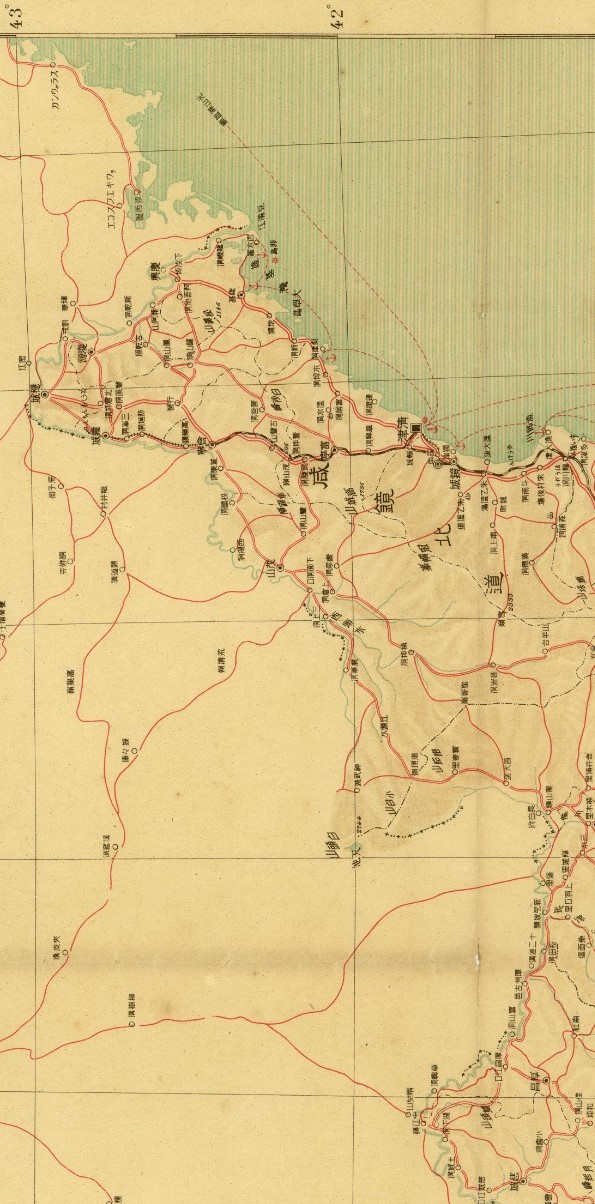

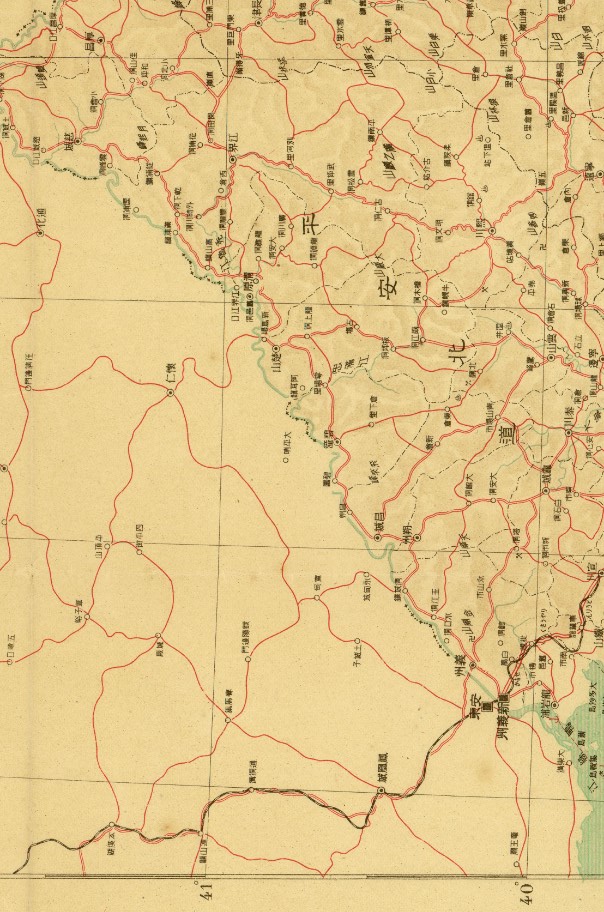

また、中国と韓国・朝鮮の国境については、おおむね東部は豆満江沿い、西部・中部は鴨江沿いに国境線があるものの、東部では、中国の琿春(HUN-CHUN)の西側、中国の図們(TUMEN)の南側、9003フィート(2744m)と記す、中朝国境の白頭山の南から朝鮮の恵山鎮(HYESANJIN)までの間、朝鮮の恵山鎮から中国・臨江(航空図に地名表記なし。○印のTown and Villageの表記あり)までの間では国境線が途切れている【図15】。さらに、中国・臨江から朝鮮の慈城(いずれも航空図に地名表記なし。○印あり)付近(鴨緑江の慈城口の南に位置する朝鮮の雲峰洞付近)までの間、朝鮮の慈城付近から朝鮮の江界(KANGGYE(KOKAI))の西の渭原(航空図に地名記載なし。○印なし)付近までの間、朝鮮の渭原付近から中朝国境の水豊ダム(Sui Ho Reservoir)付近までの間、そして、中朝国境の水豊ダム付近から鴨緑江河口の朝鮮の新義州(SINUIJU)の南に位置する薪島(航空図に地名表記なし)付近までの間には、国境線が途切れている。一方、朝鮮恵山鎮の西側、そして、朝鮮の薪島から海に向けては、国境線が引かれ、CHINA及びKOREAの表記がみられる【図16】。要するに、この航空図には、陸地の国境も国境線が途切れているところがあるのである。ちなみに、時代はさかのぼるものの、朝鮮総督府、1920(大正9)年発行、1924(大正13)年修正発行の「朝鮮百五十万分一図」は、朝鮮総督府による地形測量に基づいた5万分1地形図などの地形図をもとにして作製された小縮尺地図の一つで、朝鮮全土を1枚に収録するのを目的とした地図であるが、この地図においても、中朝国境の国境線は途切れ途切れとなっている【図17、図18】。つまり、韓国空軍関係者の主張「国境を区分したものであれば明確でなければならず、座標を表記し、切れた部分があってはならない」は、この航空図についてはそもそも間違っていることが確認できる。

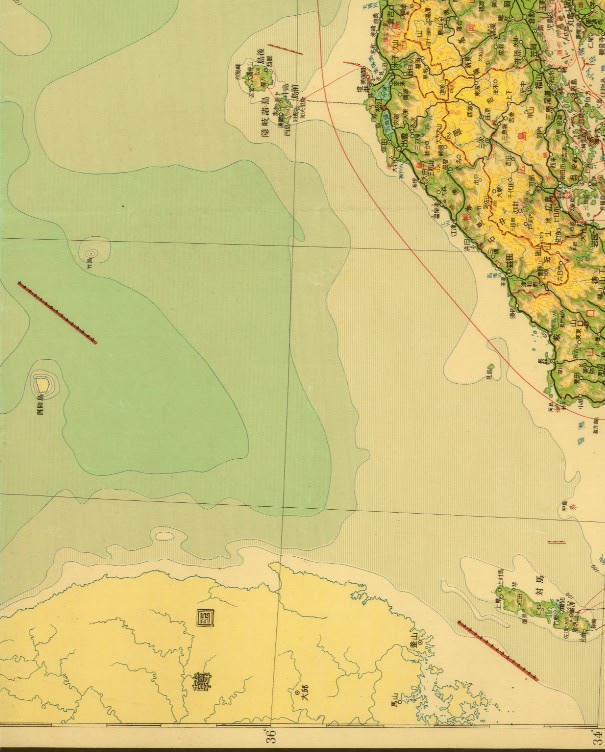

続いて、海域の国境線について検討する。上で述べたように、当時の国際法では、当時の領海は3海里(約5.6km)であり、現在の排他的経済水域(EEZ)200海里(約370.4km)の概念はなかった。すなわち、領土から3海里に領海は設定できるものの、領海より外側は公海であったのである。したがって、当時ある国の領域を海上に引くとすると、領海にあたる3海里にしか引けなかったこととなる。そういう状況であるので、わが国では、1952(昭和27)年4月発効のサンフランシスコ平和条約の内容、1953(昭和28)年の奄美群島復帰を反映した、地理調査所、1955(昭和30)年発行の200万分1「日本主部」においては、対馬と朝鮮半島との間、そして竹島と鬱陵島との間のほぼ中間に国境線にあたる「外国界」の線が引かれている【図19】。この線も海域の境界ではなく、半島、島嶼といった陸域の主権を示したものである。

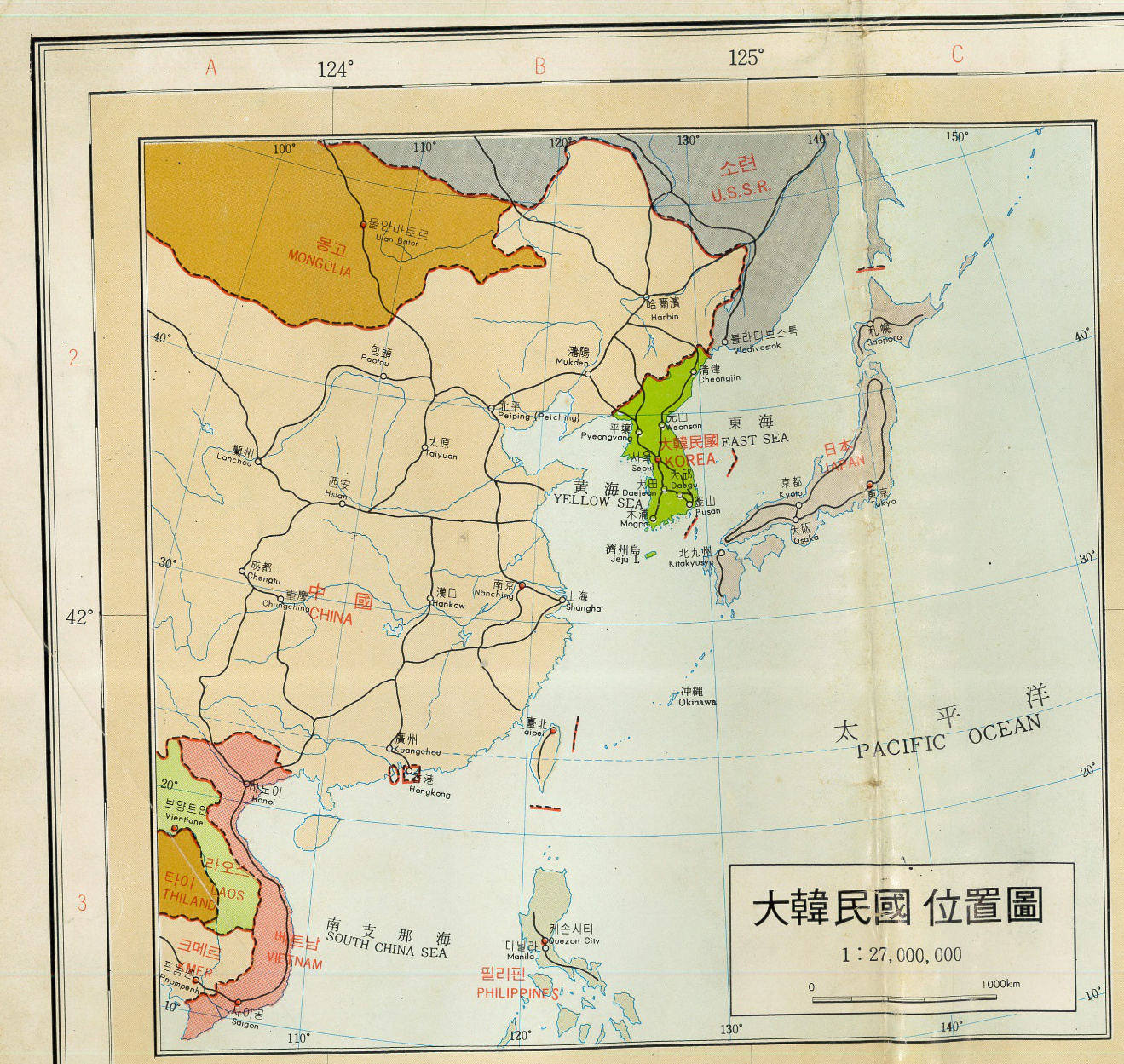

これと同様に、韓国では、博捜したわけではないが、韓国政府の文教部が1972年に編集発行した『大韓民国全図』は、北朝鮮も含めた朝鮮半島全体を大韓民国の領域として記し、2700万分1の「大韓民国位置図」では、海上に引かれた国境線として、わが国の政府見解とは反する記載であるものの、わが国と韓国との間では、東海(日本海)の独島(竹島)の東側、そして釜山と対馬の間のほか、先島諸島と台湾の間、台湾の南側、南樺太と北海道との間に引かれている【図20】。

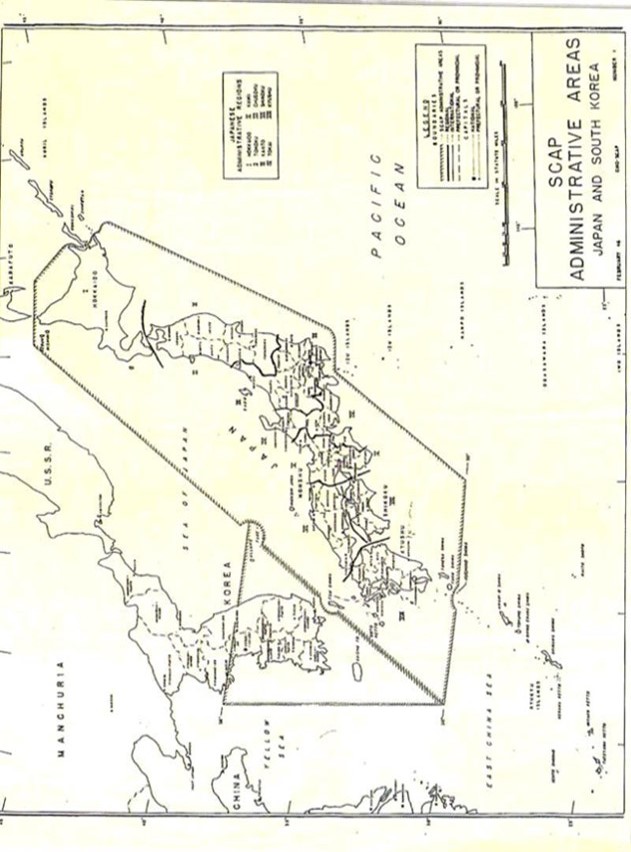

そもそも戦後わが国は陸域での国境はなく、すべて海域での国境であることに留意する必要がある。博捜したわけではないが、わが国を記した地図で、国境線が切れた部分がなく、わが国を取り囲むように、わが国の領域を線で記した地図としては、日本と韓国の暫定的な行政区域を示した、1946年1月連合国軍最高司令官が出した指令SCAPIN677号の地図【図21】、1951年4月7日の「英国外務省対日平和条約一次草案の添付地図」5にみられる。いずれの地図も、竹島を韓国側に入れていることが注目される。しかしながら、一般的な地図には、そうした記載はみられない。一般的には、半島、島嶼の間に国境線を入れることがほとんどである。また、SCAPIN677号については、その第6項には「この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない」とし、この指令は暫定的なものであり、領土の決定は平和条約で決定されることが示唆される6。

図15 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

1954年9月(中国と朝鮮・韓国の国境(東部))(米国国立公文書館所蔵)

図16 USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA,1st EDITION,

1954年9月(中国と朝鮮・韓国の国境(西部))(米国国立公文書館所蔵)

図17 朝鮮百五十万分一図、1920年発行、1924年修正発行

(中国と朝鮮・韓国の国境(東部))(個人所蔵)

図18 朝鮮百五十万分一図、1920年発行、1924年修正発行

(中国と朝鮮・韓国の国境(西部))(個人所蔵)

図19 200万分1地図「日本主部」、1957年発行

(日本と韓国との国境)(個人所蔵)

※1955年発行の「日本主部」との違いは1950年代後半の市町村合併が反映されている。

図20 『大韓民国全図』所収「大韓民国位置図」、1972年発行(個人所蔵)

さらに、英国条約草案については、1951年5月3日には英米共同草案が作成され、それでは「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」とされ、この朝鮮放棄条項は平和条約にも引き継がれたこと、また、1951年8月10日には、米国政府のラスク国務次官補が、英米共同草案の朝鮮放棄条項に独島(竹島)を加えるという韓国政府の要求を拒否した、いわゆるラスク書簡が出されている7。したがって、平和条約及びそれを補完するラスク書簡よりも、英国草案が優先されるなどあり得ないことである。こうしたことから、韓国空軍関係者の主張「国境を区分したものであれば明確でなければならず、座標を表記し、切れた部分があってはならない」は憶測に過ぎず、明確に誤りであるといえる。韓国空軍関係者の主張は、地図を分析する際に必要な地図史や地図学も踏まえず、地図を読む手法もきわめて杜撰で、そもそも反論にもなっていない。すなわち、韓国・聯合ニュースの報道は誤報であり、また2020年10月23日の報道発表資料は「ごり押し(こじつけ)」ではないことが明らかとなった。

図21 1946(昭和21)年1月のSCAPIN677号により

決定された日本及び韓国の施政権の範囲

(Wikipedia日本語版)

4.韓国政府・外交部の見解

最後に、この記事では韓国政府・外交部の見解として、次のように記している。「韓国外交部当局者も「上記報道された地図のような資料などは、日本の不当な領有権主張の根拠にはならない」と反論した。この当局者は「独島は歴史的・地理的・国際法的に明白な私たちの固有の領土であり、日本側のいかなる試みも、私たちの確固たる領土主権にいかなる影響も及ぼすことができないことを明らかにしようと思う」と述べた。続いて「政府は、日本の不当な主張に対しては、断固として対応していく一方、私たちの独島領土主権の正当性及び日本側の主張の虚構性を国際社会に持続して知らせていく」と明らかにした」とある。

このうち、「上記報道された地図のような資料などは、日本の不当な領有権主張の根拠にはならない」、「政府は、日本の不当な主張に対しては、断固として対応していく一方、私たちの独島領土主権の正当性及び日本側の主張の虚構性を国際社会に持続して知らせていく」とあり、今回報道された地図が「日本の不当な領有権主張の根拠にはならない」としているものの、韓国・外交部は何が不当であるのか、何が虚構であるのか、何ら根拠を示していない。韓国・外交部は、韓国・聯合ニュースにコメントを出していた、韓国空軍関係者のコメントと同じ見解であるかも判然としない。不当であると主張する以上は、韓国・外交部は国際法上不当である根拠を提示しなければならない。

5.おわりに

別紙1でも書いたように、戦後の竹島についての1950年代以降の韓国政府の主張、竹島は鬱陵島の属島であるとか、平和条約の朝鮮放棄条項は、竹島も含めた3000あまりある島も含んでいるといった主張は、今回の米国製航空図の発見により、もはや根拠を失ったといえる。韓国・聯合ニュースの報道によれば、今回も韓国・外交部は「独島は歴史的・地理的・国際法的に明白な私たちの固有の領土である」と主張しているが、今回の報道発表を踏まえ、国際法上戦後竹島が韓国領である根拠、また韓国政府は竹島を不法占拠していないという根拠を再度提示すべきである。

国際法上、竹島問題について日韓で解釈の違いがあり、また日韓で紛争が起きていることが明確である以上、竹島問題が両国間で解決できない場合には、国際司法裁判所へ付託し、日韓どちらの解釈が妥当であるか裁判官の判断に委ねて、解決すべきであるといえる。